In Zusammenhang mit meiner Recherche zu Franz Sales Wehrle habe ich von der KZ-Gedenkstätte Dachau eine Liste all derjenigen Häftlinge erhalten, die gemeinsam mit Wehrle am 3. März 1942 von Dachau aus nach Schloss Hartheim transportiert wurden, um dort ermordet zu werden. Die Liste umfasst insgesamt 97 Männer.

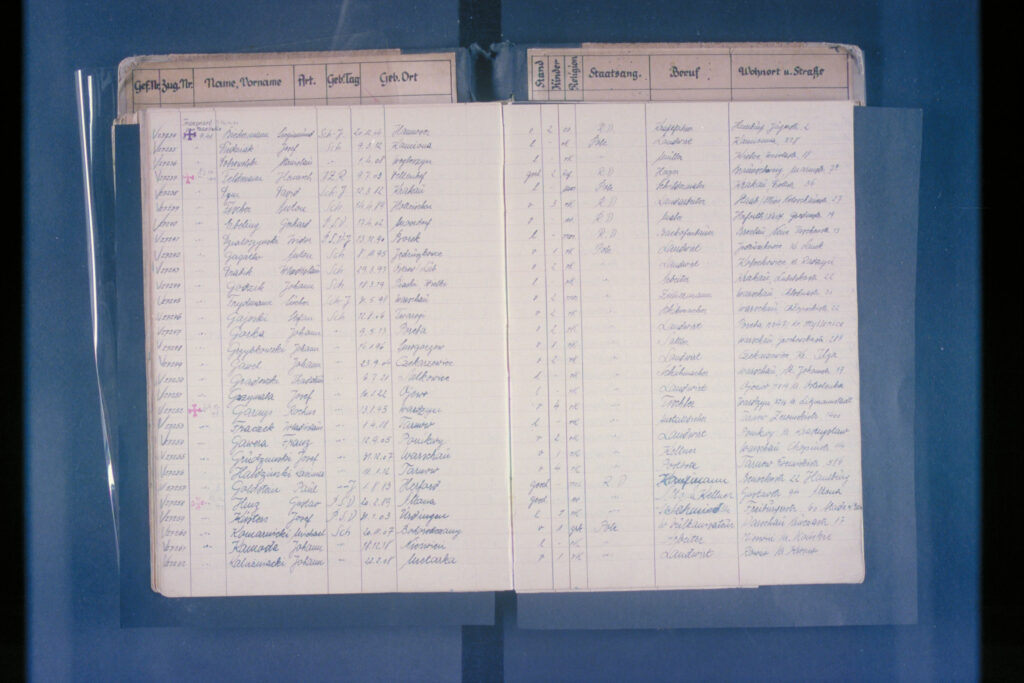

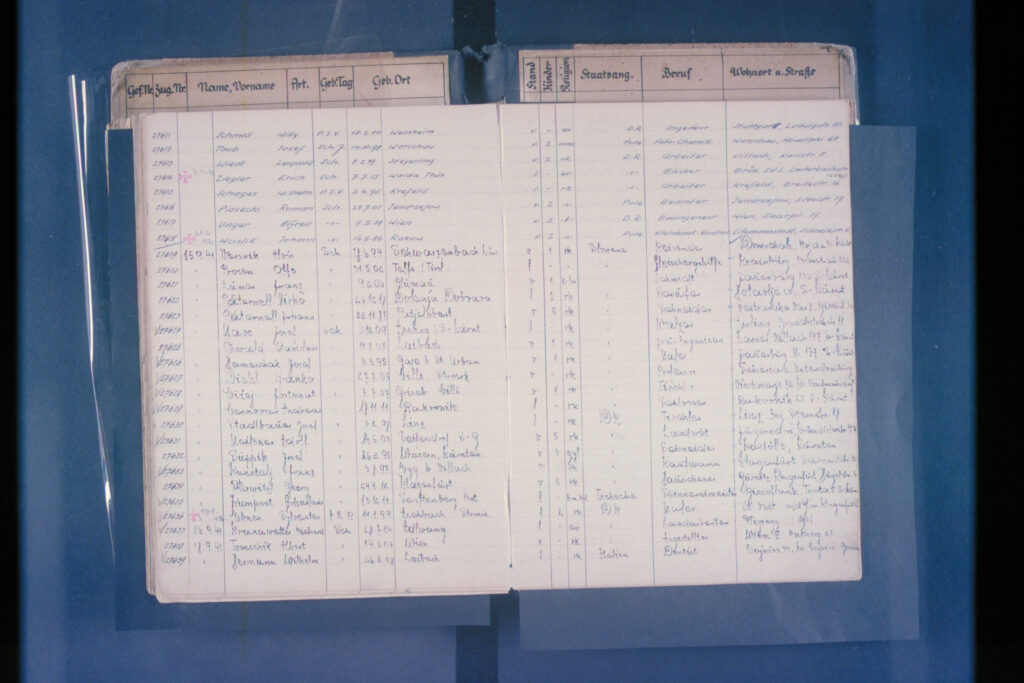

Im ersten Augenblick war ich enttäuscht, weil ich mir irgendwie vorgestellt hatte, eine solche Übersicht würde weitere Hinweise dazu zutage bringen, wieso Wehrle ausgerechnet für diesen Tag zur Ermordung bestimmt wurde, aber dem war natürlich nicht so. Es handelt sich um eine einfache Übersicht, Name, Geburtsdatum und -Ort, letzter Wohnort, Nationalität, Haftkategorie, Haftdauer, Häftlingsnummer(n) und Angaben zur sog. „Haftänderung“, d.h. aus der Perspektive der KZ-Verwaltung Dachau gesehen, der „Zugang“ zum Lager und das Verlassen des Lagers via „Invalidentransport“.

Während ich so durch die Liste scrolle, versuche ich mir einen Überblick zu verschaffen, wer diese Männer waren, die gemeinsam mit Wehrle nach Schloss Hartheim gebracht wurden (laut Google Maps 243 km, Fahrtzeit heute 2 Std. 53 Minuten):

Wo kamen sie her? Einmal kurz nach Nationalität filtern.

Wie alt war der älteste, der jüngste? Nach Geburtsdatum filtern.

Dann kommt mir eine andere Idee in den Sinn: Ich öffne die Suchmaske der Arolsen Archives und tippe den ersten Namen ein – natürlich, es gibt für diesen Mann, genauso wie für Wehrle, eine Sterbeurkunde, ausgestellt vom Standesamt Dachau II, dem Sonderstandesamt für die Beurkundung der ermordeten Häftlinge, „auf schriftliche Anzeige der Staatspolizeileitstelle München“. Todesdatum angeblich der 24. April 1942, 14 Uhr 35 Minuten.

Todesursache? „Versagen von Herz und Kreislauf, bei Herzmuskelentartung.“

Stück für Stück copy-paste ich alle 97 Namen (auch Wehrle der Vollständigkeit halber) in das Suchfeld, klicke mich zur jeweiligen Sterbeurkunde durch und ergänze meine Liste um den angeblichen Todestag und die angebliche Todesursache.

Copy-paste, ah da ist das Dokument, aha, Darmkatarrh, noch einer, zack, copy-paste…

Mir wird klar: So ähnlich wird es den Standesbeamten wohl auch gegangen sein. Eine Liste mit Namen, eine Auswahl an tödlichen Erkrankungen, ein Kalender. Die einzelnen Personen verschwinden hinter der großen Anzahl, die es abzuarbeiten gilt.

Wie alt war dieser Mann? 20, nein warte, 19, oh, der hier „starb“ an seinem Geburtstag.

Für drei Männer ist keine Sterbeurkunde zu finden, sofort frage ich mich wieso. Weil sie Polen waren? Gab es niemanden zu benachrichtigen? Oder sind die Dokumente verloren gegangen?

Ein Mann hat einen aussergewöhnlichen Namen, ich google ihn, tatsächlich, seiner wird in Dachau auch speziell gedacht. Die anderen 95 Namen google ich erstmal nicht.

Ein Mann starb – so wird es festgehalten – an einer „Lungenembolie bei Venenentzündung am rechten Bein“. Kreativ denke ich mir, wieso hat man hier extra Aufwand betrieben? Das Wort Sonderbehandlung liegt mir auf der Zunge, ich schreibe es, lösche es wieder. Zu belastet der Begriff.

Ich würde die Liste und meine Erkenntnisse jetzt gerne visualisieren, aber mein Programm (Numbers, there, I said it!) macht mir einen Strich durch die Rechnung. Was bei Excel anstandslos funktioniert, scheint hier nur unter größten Mühen möglich: Ein Datenset zu markieren und eine passende Grafik zu erhalten. Google hilft auch nicht weiter.

Ich versuche es mit ChatGPT.

„hi chat ich brauche Hilfe mit der Formatierung einer Grafik“

„Hi! Klar, gerne — schick mir bitte die Grafik oder beschreibe, worum es geht:

- Handelt es sich um eine Diagramm-Art (z. B. Balkendiagramm, Zeitreihe, etc.)?

- Was genau möchtest du ändern? (z. B. Farben, Achsentitel, Legende, Größe, Datenpunkte …)

- In welchem Programm oder Tool arbeitest du? (Excel, PowerPoint, Python/Matplotlib, Google Sheets, etc.)

Sobald ich das weiß, kann ich dir gezielt helfen.“

Ok ok.

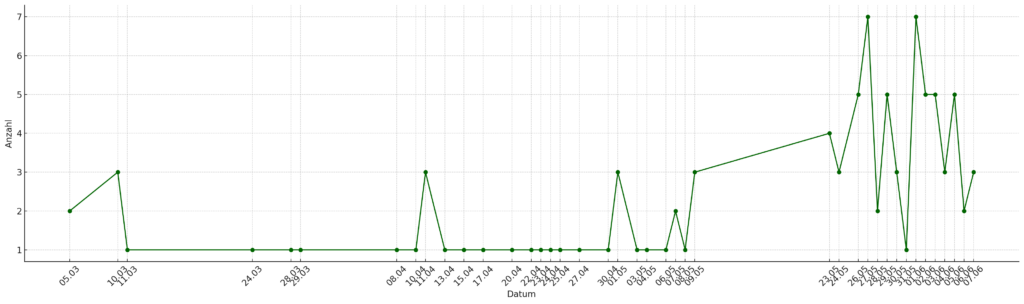

Ich kopiere die von mir erstellte Liste (Sterbedatum, Anzahl der Personen, die an diesem Tag gestorben sind) in das Chat-Fenster und nach einigen Anläufen erhalte ich eine Grafik, die meinen Ansprüchen genügt:

Die mit dem Transport vom 3. März 1942 nach Schloss Hartheim verbrachten Männer wurden dort vermutlich unmittelbar nach der Ankunft ermordet, die offiziellen Sterbedaten liegen aber zwischen dem 5. März und dem 7. Juni, wobei eine Häufung nach dem 23. Mai (ein Samstag) liegen. Wodurch sich die Lücke zwischen dem 9. und dem 23. Mai ergibt kann nur spekuliert werden, auch wieso sich die gewählten Daten nur bis in den Juni erstrecken. Die Sterbeurkunden wurden i.d.R. zeitnah zum angeblichen Todestag ausgestellt, im obigen Fall etwa am 30. April.

Wurden die Namen tatsächlich nur stückweise an das Standesamt gemeldet oder tageweise? Wer traf die Entscheidung, welche Angaben dokumentiert wurden? (Ich habe hier eine Übersicht zu den gefälschten Sterbeurkunden gefunden.)

Ein Text zur „Aktion T4“, also den Krankenmorden hält fest:

Nach der Ermordung der Patienten mit Gas übernahm das in der Tötungsanstalt beschäftigte Verwaltungspersonal die notwendige Korrespondenz mit Angehörigen und Behörden. […] Darüber hinaus wurden »Absteckabteilungen« eingerichtet, in denen T4-Mitarbeiter die Heimatorte der Ermordeten auf Karten markierten. So konnten sie auffällige örtliche und zeitliche Häufungen von Todesfällen ermitteln und durch Fälschung der Sterbedaten vermeiden. Auch tauschten die Standesämter der verschiedenen Tötungsanstalten die Akten der Ermordeten zwecks Beurkundung eines gefälschten Sterbeortes untereinander aus.

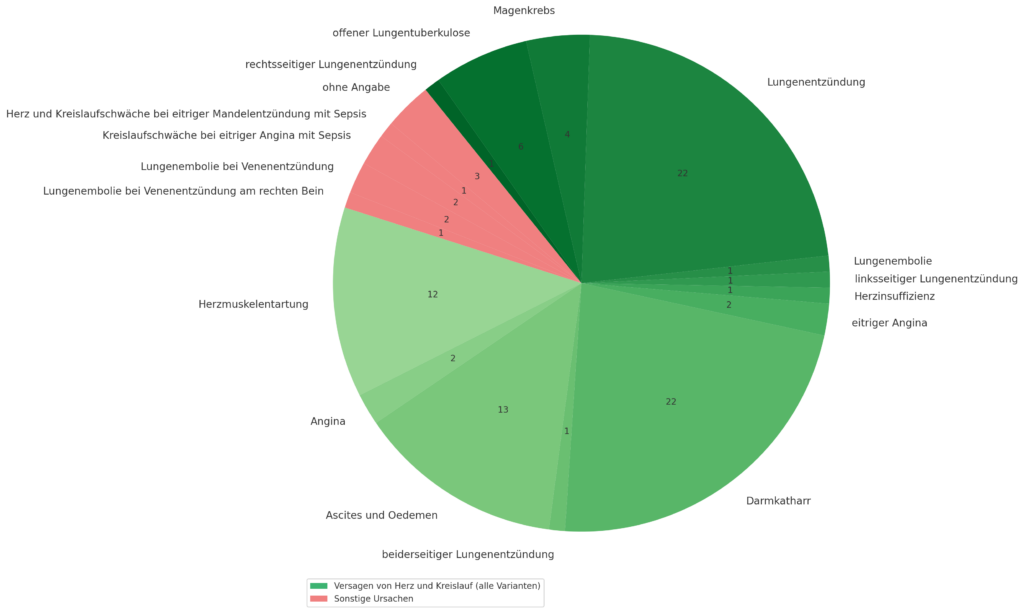

Nachdem das so gut geklappt hatte, bot sich die nächste Anfrage an Chat geradezu an: Ein Tortendiagram zu den angeblichen Todesursachen.

Von den 97 Männern liegen für drei keine Angaben vor, die restlichen starben in der Mehrheit (76) offiziell an einem „Versagen von Herz und Kreislauf“ in 12 unterschiedlichen Varianten. Für die restlichen 18 Männer werden weitere fünf Sterbeursachen angegeben:

- Herz und Kreislaufschwäche bei eitriger Mandelentzündung mit Sepsis (1)

- Kreislaufschwäche bei eitriger Angina mit Sepsis (2)

- Lungenembolie bei Venenentzündung (2)

- Lungenembolie bei Venenentzündung am rechten Bein (1)

- Versagen des Kreislaufes bei Herzmuskelentartung (12)

Um eine verlässliche Aussage dazu treffen zu können, ob an bestimmten Tagen, bestimmte Todesursachen bevorzugt ausgewählt wurden, müsste eine weitaus umfassendere Analyse gemacht werden, u.a. müsste das jeweilige Ausstellungsdatum der Sterbeurkunden erfasst und zudem auch alle weiteren Transporte von Dachau nach Schloss Hartheim in diesem Zeitraum ausgewertet werden.

Für die Liste des Transports vom 3. März 1942 können nur einzelne Tage hervor gehoben werden, so bspw. der 29.5., für den bei vier dokumentierten Sterbefällen lediglich zwei Varianten verwendet wurden:

Versagen von Herz und Kreislauf, bei Darmkatharr (2)

und

Versagen von Herz und Kreislauf, bei offener Lungentuberkulose (2)

Noch eine Auswertung?

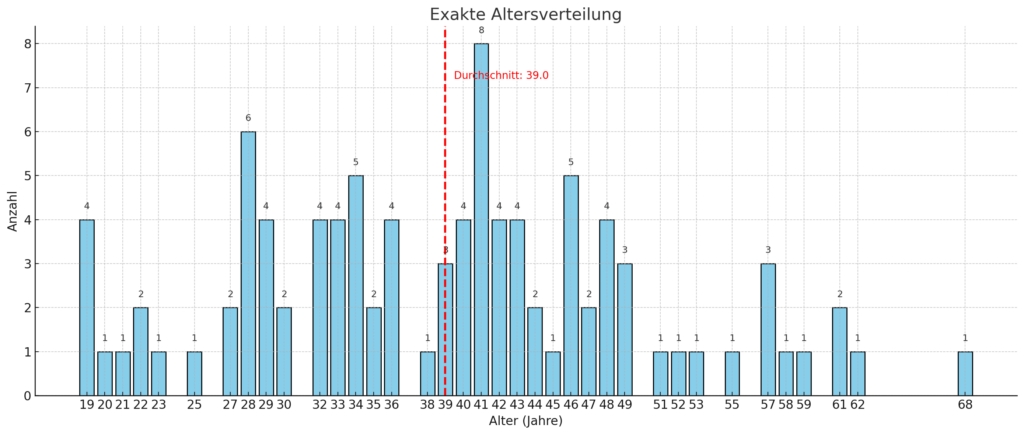

Franz Sales Wehrle (geb. 1906) war 35 Jahre alt, als er ermordet wurde und entsprach damit fast genau dem Durchschnittsalter seiner Leidensgenossen – vier Männer waren erst 19 Jahre alt, der älteste 68.

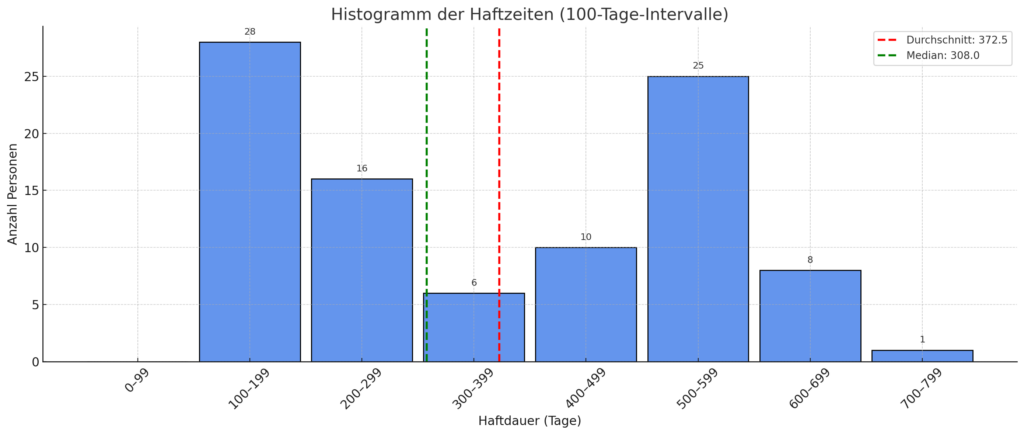

Im Durchschnitt hatten die am 3. März 1942 nach Schloss Hartheim überführten Männer zuvor etwas mehr als ein Jahr im KZ Dachau verbracht. (Drei Inhaftierte, die deutlich länger bzw. mehrfach in Dachau inhaftiert waren, wurden der Übersichtlichkeit halber nicht in der Grafik dargestellt.) Wie lange die Männer zuvor inhaftiert waren, muss wieder offen bleiben. Zwar findet sich bei vielen Häftlingen in den Arolsen Archives eine Dokumentation zu den unterschiedlichen Haftanstalten, die sie durchliefen, allerdings nicht bei allen und auch nicht verlässlich. Es fehlt z.B. fast immer – so wie bei Wehrle – der ganze Vorlauf, also wann und wo sie verhaftet wurden und weshalb.

27 Männer waren auf den Tag genau gemeinsam nach Dachau gebracht worden (am 14. September 1941, exakt ein Jahr nach Franz Wehrle, der am 14.09.1940 dort ankam) und verbrachten dort 170 Tage. Diese Gruppe interessiert mich. Ich schaue mir die Häftlingsnummern an, die fortlaufend vergeben wurden und stelle fest, dass

a) Nummern „fehlen“, am 14. September 1941 also noch mehr Häftlinge in Dachau registriert wurden, als diese 27

b) es gewisse Zusammenhänge gibt, so befinden sich in der Gruppe die Nummern 27388, 27390, 27402, 27403, 27407 sowie 27586, 27587, 27596, 27601, 27602, 27604

Ein Blick zurück in die Arolsen Archives bringt eine Erklärung – am 14. September 1941 traf ein Transport aus dem KZ Neuengamme aus der Nähe von Hamburg in Dachau ein. (Der Transport wird auf dieser Liste allerdings nicht aufgeführt.) Soweit aus dem Zugangsbuch ersichtlich, befanden sich insgesamt etwa 380 Männer in dem Transport, es wurden an diesem Tag Häftlingsnummern von 27234 bis 27618 vergeben:

Die 27 Männer (14 %), die aus diesem Transport etwa ein halbes Jahr später nach Schloss Hartheim weiter geschickt wurden, waren mehrheitlich als „Polen“ registriert (20), weiterhin befand sich der britische Staatsbürger unter ihnen (der allerdings in Lodz geboren wurde). Für sechs Männer wurde die Nationalität „Deutsches Reich“ verzeichnet.

Die 20 Polen wurden als „Schutzhäftlinge“ registriert, vier Reichsdeutsche waren wie Wehrle in der Kategorie „PSV“, die beiden anderen unterlagen dem „Arbeitszwang“ (dazu unten mehr). Für den Briten wird als Haftgrund „Jude“ angegeben.

Was mich zur nächsten Frage bringt. Woher stammten die gemeinsam mit Franz Sales Wehrle ermordeten Männer, was haben sie in der Hinsicht vielleicht gemeinsam?

Ich stelle ChatGPT eine neue Herausforderung:

„wenn ich dir eine liste von orten und zu jedem Ort eine Jahreszahl gebe, kannst du mir dann für jeden Ort sagen, zu welchem Land er zu diesem Zeitpunkt gehörte?“

„Ja, das kann ich gerne für dich machen!

Bitte gib mir einfach die Liste mit den Orten und den jeweiligen Jahreszahlen (z. B. im Format: Ort, Jahr) – je klarer die Angaben, desto besser kann ich dir die historischen Zugehörigkeiten zuordnen.“

Also habe ich ihm eine Liste mit den Geburtsdaten und den Geburtsorten laut Registrierung im Zugangsbuch erstellt und Chat hat sich an die Arbeit gemacht. Wir haben uns darauf verständigt, dass ich für die Ergebnisse „Österreich-Ungarn“ und „Russisches Kaiserreich“ eine genauere regionale Einordnung benötige.

Es ergab sich folgendes Bild, wobei eine Reihe von Orten unklar waren, weil es sie mehrfach gibt und erst der Blick in die Registerkarten genauere Informationen liefert (z.B. den Kreis).

Neben einem einzelnen Ausreißer (geboren in Brasilien), befanden sich 35 Männer auf dem Transport, die im Deutschen Kaiserreich geboren wurden, ein Mann, Jahrgang 1922 dann bereits während der Weimarer Republik im Deutschen Reich. 19 Männer waren ursprünglich Bürger Österreich-Ungarns, wobei hier eine Vielzahl von Regionen vertreten war (Galizien, Kärnten, Mähren, die Krain, Kroatien-Slawonien, Österreich ob der Enns und Böhmen), 33 Häftlinge waren im Russischen Zarenreich geboren (28 von ihnen stammten aus dem damaligen Kongresspolen, einer aus Jekaterinoslaw – heute Dnipro, zwei weitere Orte konnten nicht genau zugeordnet werden), acht Männer wurden bereits zu Zeiten der Zweiten Polnischen Republik (nach 1918) geboren, sie gehören zu den jüngsten Opfern.

Natürlich stellte sich jetzt die nächste Frage – war der Geburtsort für die spätere Nationalität ausschlaggebend? Oder anders gesagt, waren die als „Polen“ registrierten Männer tatsächlich Polen, wie fanden die aus Galizien stammenden Eingang in die Dokumentation des KZ Dachau?

Der prompt an ChatGPT lautete: „ich kopiere dir jetzt alle orte (ohne Jahresangaben) nochmals hier rein, kannst du bitte zu jedem Ort die staatliche Zugehörigkeit im jahr 1936 ergänzen?“

Es ergab sich eine neue Verteilung, den Entwicklungen nach dem ersten Weltkrieg folgend:

Brasilien bleibt Brasilien, 34 Orte lagen 1936 im Deutschen Reich, Danzig war freie Stadt unter Völkerbundmandat, zwei Orte gehörten nun zum Königreich Jugoslawien (1918-1941), drei Orte verblieben in Österreich, vier Orte lagen in der westlichen Sowjetunion, fünf Orte gehörten 1936 zur Tschechoslowakei, die restlichen 47 lagen auf dem Staatsgebiet der Zweiten Polnischen Republik.

Es blieb nun abzugleichen, ob die Geburtsorte mit den angegebenen Nationalitäten übereinstimmten bzw. wo es Abweichungen gab. Zunächst die angegebenen Nationalitäten:

- 38 mal Deutsches Reich

- 1 mal Großbritannien

- 1 mal Österreich

- 51 mal Polen

- 1 mal Protektorat Böhmen und Mähren

- 1 mal Sowjetunion

- 3 mal Tschechoslowakei

- 1 Staatenloser

Der Brasilianer war ein Reichsbürger so wie insgesamt 31 im Kaiserreich, fünf in der KuK-Monarchie und ein im Russischen Zarenreich geborener Mann. Der in Lodz geborene Mann hatte die britische Staatsbürgerschaft, der Mann aus Laibach (Ljubljana) war der einzige Österreicher auf der Liste.

Für den 1909 in Chlumetin, etwa auf halber Strecke zwischen Prag und Brno geborene Mann wurde unter Staatsangehörigkeit „Protektorat Böhmen und Mähren“ verzeichnet, als Sowjetbürger galt der 1880 in Kolmyja (vermutlich Kołomyja) geborene, als staatenlos ein Mann (geb. 1881) aus Halicz – die beiden letzteren waren jüdischer Herkunft. Als Tschechoslowaken aufgeführt werden je ein Mann aus Böhmen, aus Mähren und ein 1919 in der Zweiten Polnischen Republik geborener Mann.

Jetzt zu den „Polen“:

Fünf Männer, die 1911 in Dresden, 1922 in Damerow (Pommern), 1874 in Popow (Schlesien), 1884 in Gostyn (Schlesien) und 1907 in Wickede-Asseln geboren wurden, waren als Polen gelistet.

Der 1900 in Jekaterinoslaw (Dnipro) geborene ehemalige Untertan des Zaren und die anderen drei Ukrainer waren jetzt „Polen“.

Sieben ehemalige Galizier waren Polen, ebenso ein Böhme.

Die restlichen 34 Polen stammten aus Orten, die im damaligen Kongresspolen oder auf dem Gebiet der Zweiten Polnischen Republik lagen.

Bleibt eine letzte Frage: Wo lebten die Männer, bevor sie inhaftiert wurden, zuletzt und ergeben sich daraus neue Erkenntnisse?

- 42 Männer lebten im Deutschen Reich nach den Grenzen von 1937, u.a. der Österreicher aus Ljubljana, acht der „Polen“, der Sowjetbürger und der staatenlose Mann

- Drei Männer lebten in Danzig (1939 dem Reich angeschlossen)

- Vier Männer lebten in Österreich (1938 dem Reich angeschlossen)

- Vier Männer lebten in der Tschechoslowakei (seit 1938 als Protektorat Böhmen und Mähren dem Reich angeschlossen)

- 44 Männer lebten auf dem Staatsgebiet der Zweiten Polnischen Republik

Die 97 Männer werden mit jedem Analyseschritt greifbarer, finde ich.

Tatsächlich gibt es im Zugangsbuch des KZ Dachau noch weitere Informationen, die nicht auf die Transportliste übernommen wurden, insb. die Religionszugehörigkeit bzw. – nach nationalsozialistischer Ideologie – die rassische Kategorie „Jude“. Außerdem wurden folgende Angaben festgehalten: Stand (verheiratet, ledig, geschieden), Anzahl der Kinder, Beruf, zum Wohnort die Straße – und natürlich der Haftgrund.

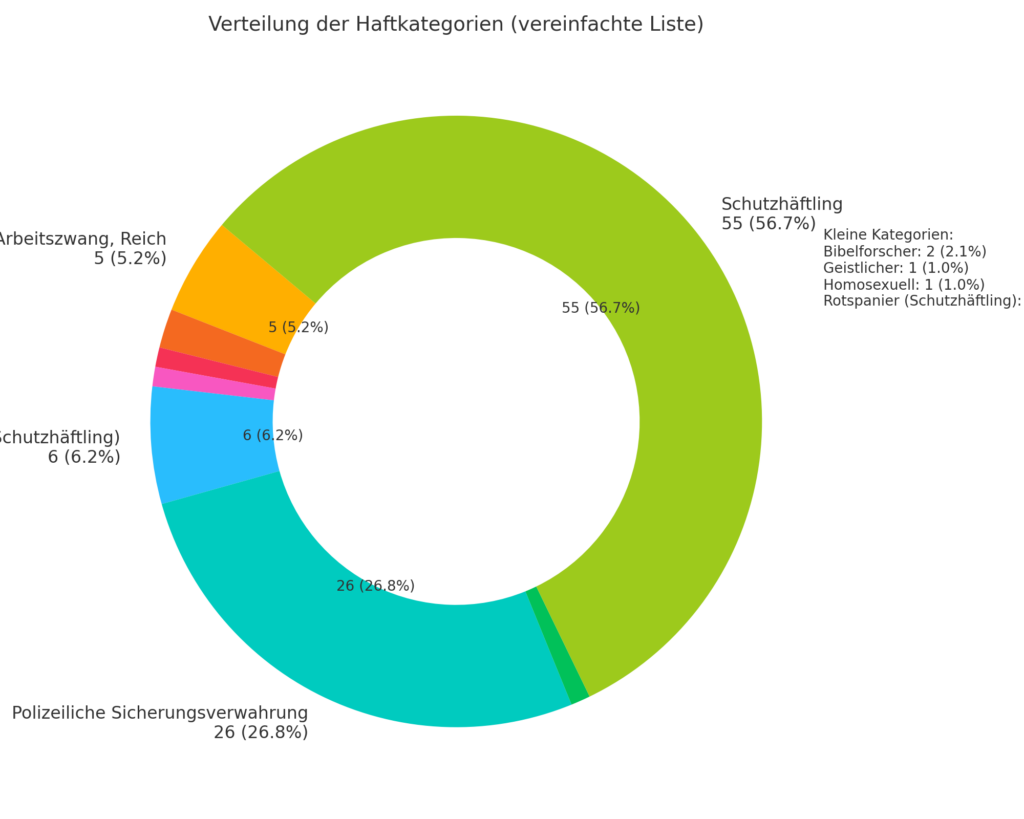

Damit jetzt zur letzten Auswertung:

Nur 26 von 97 Männern auf dem Transport (inkl. Franz Sales Wehrle) waren als „unverbesserliche Verbrecher“ in Polizeilicher Sicherungsverwahrung, während der Hauptteil, 57 % oder 55 von ihnen als sog. „Schutzhäftlinge“ nach Dachau gekommen waren. Es wurden zwei Zeugen Jehovas (Bibelforscher), ein homosexueller Mann, ein katholischer Geistlicher sowie ein „Rotspanier“ ermordet, sechs Männer waren als Juden inhaftiert und fünf unterlagen dem sog. „Arbeitszwang„.

Und weil ich immer noch nicht genug hatte, habe ich noch eine aller-letzte Auswertung gemacht:

- die fünf Männer mit der Angabe „Arbeitszwang“ und die 26 PSV’ler waren ALLE Reichsangehörige

Die Kategorie Arbeitszwang:

Adolf Winter (geb. 1898) aus Karlsruhe, als „Zigeuner“ kategorisiert

Fritz Ende (geb. 1899), ein Gärtner aus Abbenrode

Walter Heise (geb. 1892), ein „asozialer“, alkoholkranker Hilfsarbeiter aus Braunschweig

Erich Witteborn (geb. 1912), ein 19jähriger Landarbeiter aus Cochstedt

Max Zschekel (geb. 1902), ein Lithograf aus Heidenau

Erich Richter (geb. 1908), ein Schriftsetzer aus der Berliner Manteuffelstraße

Walter Staudenmaier (geb. 1905), ein Kaufmann aus Hechingen

Karl Wiesner geboren 1900 in Agram (Zagreb), ein Friseur-Gehilfe aus Klagenfurt

Karl Landzettel (geb. 1893), ein Friseur – oder doch Brauereiarbeiter? – aus Darmstadt

Walter Samstag (geb. 1913) aus Mannheim, mehrfach wegen Zuhälterei verurteilt, er „hatte durch eine Verletzung am Bein teilweise seine Arbeitsfähigkeit eingebüßt und wurde daher für den Invalidentransport selektiert“

Gottlieb Mayer (geb. 1898), ein Kaufmann aus Stuttgart, verurteilt wegen Betrugs

Hermann Will (geb. 1892), ein Maurer aus Lychen im Kreis Templin

Hermann Wunderlich (geb. 1883), ein Maschinen-Techniker aus Johanngeorgenstadt

Wilhelm Staudemann (geb. 1901), geboren in Schopfheim, zuletzt wohnhaft in Burgsinn, ein Holzhauer, der bereits in den 1920er Jahren in die in Pflegeanstalt Emmendingen eingewiesen worden war

Johann Eichholz (geb. 1895), ein Sattler und Tapezierer aus Hamburg

Otto Gensecke (geb. 1893), ein Schneider, geboren in Potsdam, zuletzt ebenfalls in Hamburg wohnhaft, der bereits 1937 in Buchenwald inhaftiert gewesen war

Friedrich Martin Müller (geb. 1901), ein Metallarbeiter aus Luckenwalde

Gustav Schlick (geb. 1902), ein Zuschneider aus Hannover

Willy Schmid (geb. 1900), ein Ingenieur aus Stuttgart

Anton Zwetschke (geb. 1895), ein Kürschner aus Haynau (Chojnów) in Niederschlesien

Ferdinand Zechner (geb. 1890), ein Schmied aus Graz

Edmund Ruoff (geb. 1905) aus Reutlingen, ein Bankkaufmann, verurteilt wegen Betruges

Josef Zauner (geb. 1905) aus Steyr, ein Schneider

Alfred Wruck (geb. 1909), ein kaufmännischer Angestellter aus Danzig

Werner Rohde (geb. 1913) aus Milspe in Nordrhein-Westfalen, ein Anstreicher

Marian Wojciechowski (geb. 1886), ein Schneider, zuletzt wohnhaft in Danzig

Nikolaus Woznitza (geb. 1892), ein „Markthelfer“ aus Dresden, mehrfach verurteilt u.a. 1939 wegen „Rückfallbetrugs und Pfandkehr“ sowie 1940 wegen Diebstahls

Friedrich Maurer (geb. 1901), ein Arbeiter aus Stuttgart, geboren 1901 der schon Mitte der 1920er Jahre im Gefängnis gewesen war, vermutlich wegen Diebstahls

Josef Zimmermann (geb. 1902), ein Bauarbeiter aus Nürnberg

Paul Winter (geb. 1895), ein Tischler aus Wuppertal

… und natürlich Franz Sales Wehrle.

- einer der Bibelforscher war der „Brasilianer“ Hans Wöltje aus Bad Oldesloe (geb. 1897), der andere der in Ljubljana geboren, in Graz wohnhafte Eduard Wohinz (geb. 1898)

- der als Geistlicher inhaftierte Eugenius Zelezniak (geb. 1900) war Jesuit, er wird in einer 1946 veröffentlichten Publikation mit seinem korrekten Todesdatum 3. März 1942 aufgeführt

- Anton Wittmann (geb. 1894), der homosexuelle Mann, der laut Transportliste „zum 2. Mal im selben KZ“ war, hatte zuletzt in München gelebt

- die Juden waren, wie oben schon erwähnt: der Staatenlose Schulem Ziegel (geb. 1881) aus Frankfurt a.M, der Brite Abram Zaks (geb. 1905) aus Lodz, der Sowjetbürger Josef Wolf Zimmer (geb. 1880) aus Wiesbaden, Franz Fischer (geb. 1893) aus Eiwanowitz i.d. Hanna (Tschechoslowakei) sowie zwei Polen – der aus Dresden gebürtige und dort wohnhafte Kurt Erich Mosberg (geb. 1911) (Nr. 692 auf dieser Liste) und der in Frankfurt a. M lebende Josef Zelaznik (geb. 1897) (Nr. 1127 auf dieser Liste)

- der „Rotspanier“ Wilhelm Oswald (geb. 1913) kam aus Villach und lebte zuletzt in Graz

- 48 der 51 „Polen“ waren Schutzhäftlinge, außerdem vier Reichsangehörige, zwei der drei Tschechoslowaken und der Mann aus dem „Protektorat“

Die vier reichsdeutschen Schutzhäftlinge:

- Otto Barkow (geb. 1894), ein Arbeiter aus Schievelbein, aus politischen Gründen inhaftiert

- Wilhelm Wilke (geb. 1890), ein Schreiber aus Neuhaldensleben

- Nikolaus Wolf (geb. 1884), ein Grafologe u. Astrologe aus Frankfurt am Main

- Bernhard Wrobel (geb. 1900), ein Organist u. Lz. (?), zuletzt wohnhaft am Mariannenplatz in Berlin-Kreuzberg

Die Polen:

- Andreas (Andrzej) Wojtysiak (geb. 1897), ein Landwirt aus Wilczkowice Górne

- Stanislaus (Stanisław) Włostowski (geb. 1895), ein Weber aus Tomaszów Mazowiecki

- Bronislaus (Bronisław) Zaleski (geb. 1899), ein Schuster aus Warschau (Nr. 1118 auf dieser Liste)

- Romuald Zabłocki (geb. 1912), ein Landwirt aus Szadek, für ihn ist ein Foto vorhanden, das ihn im Konzentrationslager Auschwitz zeigt, seiner Nummer zufolge war er dort ab Dezember 1940 inhaftiert, nach Dachau kam er mit dem Transport vom 14. September 1941 aus Neuegamme (Nr. 1112 auf dieser Liste)

- Ignatz (Ignatius) Wnuczek (geb. 1900), ein Landarbeiter, der zunächst in Leipzig im Gefängnis war

- Ludwig (Ludwik) Świdziński (geb. 1922), ein Bäcker aus Sławno (Nr. 1009 auf dieser Liste)

- Anton Wojciechowski (geb. 1901), ein Schuhmacher aus Łódź

- Wladislaus (Władysław) Wink (geb. 1888), ein Schuhmacher aus Łódź (Nr. 1097 auf dieser Liste)

- Michael (Michał) Kotlarczyk (geb. 1909), ein Litograph aus Świebodna (Nr. 505 auf dieser Liste)

- Stanislaus (Stanisław) Jezierski (geb. 1914), ein Elektrotechniker aus Pińczów (Nr. 406 auf dieser Liste)

Bei vielen der polnischen Gefangenen wurde auf der Sterbeurkunde „Landwirt“ angegeben, obwohl sie in der Häftlingskartei mit anderen, tatsächlichen Berufen, verzeichnet wurden.

- Stanislaus (Stanisław) Włodek (geb. 1900), ein Journalist aus Warschau (Nr. 1102 auf dieser Liste)

- Stanislaus (Stanisław) Zuch (geb. 1895), ein Schuhmacher aus Pabianice, der zuerst in Łódź im Gefängnis war

- Stanislaus (Stanisław) Woźniak (geb. 1900), ein Kaufmann aus Warschau (Nr. 1110 auf dieser Liste)

- Leszek Zajaczkowski (Zajęczkowski) (geb. 1922), ein Elektriker (oder Schüler?) aus Brzesko, der jüngste Mann im Transport (Nr. 1116 auf dieser Liste)

- Kasimir (Kazimierz) Zylinski (geb. 1910), ein Gärtner aus Krzemianka

- Josef (Józef) Dudziak (geb. 1912), ein Landwirt aus Kamionna (Nr. 211 auf dieser Liste)

- Stefan Garbarczyk (geb. 1920), ein Galvaniseur aus Warschau (Nr. 272 auf dieser Liste)

- Michael (Michał) Komarnicki (geb. 1907), ein Vulkaniseur (oder Portier?), aus Warschau (Nr. 481 auf dieser Liste)

- Kasimir (Kazimierz) Świstak (geb. 1922), ein Schüler aus Jasło (Nr. 1014 auf dieser Liste)

- Anton(i) Szymanek (geb. 1919), ein Tischler aus Nowo-Michowska (Nr. 1044 auf dieser Liste)

- Alexander (Aleksander) Woźniak (geb. 1913), ein Elektriker aus Warschau

- Johann (Jan?) Wojcik (geb. 1914), ein Zimmermann aus Grywałd

- Roman Wojciechowski (geb. 1909), ein Arbeiter aus Warschau

- Kasimir (Kazimierz) Wolsan (geb. 1913), ein Schneider aus Witryłów

- Anton(i) Wyrozebski (geb. 1902), ein Straßenbau-Techniker aus Warschau

- Wacław Zawicki (Zawiecki) (geb. 1904), ein Maurer und Landwirt aus Zdrojki, der ursprünglich durch die Stapo Thorn in Schutzhaft genommen wurde, weil er gegen die Abgabeverordnung verstoßen hatte – er hatte Milch nicht an die Molkerei abgeliefert (Nr. 1225 auf dieser Liste)

- Johann (Jan?) Wybranski (geb. 1922), ein Tischler aus Warschau

- Johann Wolski (geb. 1908), ein Gärtner aus Tłuste

- Stanislaus (Stanisław) Wilski (gęb. 1874), ein Landwirt aus Wielgie (Nr. 1095 auf dieser Liste)

- Franciszek Wiśniewski (geb. 1906), ein Schuhmacher aus Pieścirogi

- Mieczyslaw Witkowski (geb. 1882), ein ehemaliger Postbeamter aus Pułtusk

- Josef (Józef) Zieleniewski (geb. 1884), ein Müller aus Płock

- Bronislaus (Bronisław) Wroblewski (geb. 1918), ein Arbeiter aus Bogusławice

- T(h)eodor Zielinski (geb. 1912), ein Arbeiter aus Tomaszów Mazowiecki

- Xaver (Ksawery) Zarnowski (geb. 1884), ein Landwirt aus Gołaszyn, dessen Sohn seit 1942 in Deutschland „arbeitsverpflichtet war und 1947 in einem DP-Lager in Darmstadt lebte (Nr. 1123 auf dieser Liste)

- Peter (Piotr) Mieczislaus (Mieczysław) Imiela-Wojtaszek (geb. 1881), ein „Theater-Direktor“ (vermutlich besaß er ein Kino) aus dem Kurort Ustroń (Nr. 365 auf dieser Liste)

- Josef (Józef) Zajaczkowski (Zajęczkowski) (geb. 1902), ein Maler aus Radom (Nr. 1115 auf dieser Liste)

- Bronislaus (Bronisław) Zawadzki (geb. 1913), ein Maurer und Landwirt aus Barki im heutigen Ostpolen, in Schutzhaft genommen durch die Stapo Weimar aufgrund eines Streites mit seinem Arbeitgeber

- Nikolaus (Mikołaj) Wolkowicz (geb. 1907), ein Koch aus Grabowiec (mit dem Geburtsjahr 1896 als Nr. 1106 auf dieser Liste)

- Taddäus (Tadeusz) Zajicek (geb. 1894), ein Buchhalter aus Danzig

- Anton(i) Zieleniak (geb. 1898), ein Landwirt aus Szydłowiec

- Alfons Stepien/Stempien (Stępień) (geb. 1916), ein Schlosser aus Warschau (Nr. 999 auf dieser Liste)

- Aleksander Wieliogurski (Wielogórski) (geb. 1908), ein Maurer aus Warschau (Nr. 1092 auf dieser Liste)

- Stanislaus (Stanisław) Nowaczyk (geb. 1907), ein Kellner, geboren im Ruhrgebiet, zuletzt wohnhaft in Runowo, zu dem einmal Krankenunterlagen existiert haben müssen (Nr. 721 auf dieser Liste)

- Henryk/Heinrich Wincek (geb. 1912), ein Bahnarbeiter (oder Zimmermann?) aus Kłomnice, verhaftet von der Gestapo Posen (Nr. 1096 auf dieser Liste)

- Wenzel (Wacław?) Wroblewski (geb. 1908), ein Rechtsanwalt aus Janów Lubelski

- Martin (Marcin?) Zielinski (geb. 1900), ein Arbeiter aus Swarzędz, verhaftet von der Gestapo Posen, wegen „Plünderung, Verschleppung von Volksdeutschen und Verdacht der Beihilfe zur Ermordung Volksdeutscher“

- Georg (Jerzy) Z(i)entarski (geb. 1922), ein Maurergehilfe aus Warschau

- Josef Zavrel (geb. 1909) aus Chlumětín (Staatsangehörigkeit „Protektorat Böhmen und Mähren“), Klempner

- Josef Zacek (geb. 1919) aus Lipnice nad Sázavou (Staatsangehörigkeit „Tschechoslowakei“), Installateur, inhaftiert im Gefängnis in Landshut aufgrund eines Haftbefehls des Amtsgerichts Burglengenfeld, er hatte kurz zuvor in Schwäbisch Gmünd gelebt

- Rudolf Zejbrlik (geb. 1908) aus Smržovka (Staatsangehörigkeit „Tschechoslowakei“), Kaufmann, inhaftiert im Gefängnis Leipzig

Schreibe einen Kommentar